Liquor cerebrospinalis, auch Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit genannt, ist eine klare Flüssigkeit, die Gehirn und Rückenmark umgibt. Sie schützt das zentrale Nervensystem vor mechanischen Einflüssen und reguliert den Stoffwechsel.

Die Liquorproduktion erfolgt in den Plexus choroidei der Hirnventrikel. Anschließend zirkuliert die Flüssigkeit durch das Ventrikelsystem und wird über die Arachnoidalzotten wieder ins Blut aufgenommen.

Eine Untersuchung des Liquors, die sogenannte Lumbalpunktion, liefert wichtige diagnostische Hinweise bei Infektionen, Entzündungen oder Blutungen im zentralen Nervensystem.

Störungen des Liquorflusses können zu Erkrankungen wie Hydrozephalus oder erhöhtem Hirndruck führen. Eine rechtzeitige Behandlung ist entscheidend, um bleibende Schäden zu vermeiden.

Was ist die Analyse der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit?

Die Analyse der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit ist eine umfassende Bewertung, die durch verschiedene Tests durchgeführt wird. Zunächst wird eine Zellzählung und Differenzierung vorgenommen. In dieser Phase:

- Die Anzahl der weißen Blutkörperchen und roten Blutkörperchen wird bestimmt.

- Eine hohe Anzahl weißer Blutkörperchen weist auf mögliche Infektionen hin.

- Das Vorhandensein roter Blutkörperchen deutet auf eine Blutung hin.

Auch der Proteingehalt wird analysiert. Die Gesamtproteinmenge spiegelt den Zustand der Blut-Hirn-Schranke wider. Insbesondere:

- Hohe Proteinwerte erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Entzündungen oder Infektionen.

- Die Untersuchung oligoklonaler Banden hilft bei der Diagnose von Erkrankungen wie Multipler Sklerose.

Die Glukosewerte sind ebenfalls ein wichtiger Parameter. Die Glukosemenge im Liquor gibt Aufschluss über den allgemeinen Gesundheitszustand. Insbesondere niedrige Werte deuten auf bakterielle Infektionen hin.

Mikrobiologische Tests untersuchen das Vorhandensein verschiedener Mikroorganismen. Diese Tests umfassen:

- Gram-Färbung,

- Bakterienkultur,

- Antigentests.

Durch zytologische Untersuchung werden Krebszellen gesucht. Diese Methode ist besonders wirksam bei der Erkennung von Tumoren des zentralen Nervensystems.

Die Messung des Liquordrucks bewertet die Beziehung zwischen dem Eröffnungsdruck und dem intrakraniellen Druck. Diese Messung wird verwendet, um potenzielle Komplikationen zu erkennen.

Die spezialisierte Biomarker-Analyse spielt eine kritische Rolle bei der Früherkennung neurodegenerativer Erkrankungen. Für Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit werden Beta-Amyloid und Tau-Proteine gemessen. Diese Analysen sind wichtig, um den Krankheitsverlauf zu verstehen und zu managen.

Wie wird eine Lumbalpunktion durchgeführt?

Die Durchführung einer Lumbalpunktion erfordert eine sorgfältige Planung. Die Position des Patienten wird zuerst festgelegt; in der Regel wird er in Seitenlage gebracht. Diese Position öffnet die Lendenwirbelsäule und erleichtert das Einführen der Nadel. Alternativ kann bei übergewichtigen Patienten oder kleinen Kindern die sitzende Position bevorzugt werden. In diesem Fall sitzt der Patient am Bettrand, neigt den Kopf nach vorne und stützt sich mit den Schultern auf eine feste Oberfläche.

Der Prozess der Lokalisierung beginnt mit einer imaginären Linie zwischen den höchsten Punkten der Darmbeinkämme. Diese Linie entspricht in der Regel dem Zwischenwirbelraum L3-L4 oder L4-L5. Das Einstichgebiet wird mit einer antiseptischen Lösung gereinigt und mit einem sterilen Tuch abgedeckt. Durch lokale Anästhesie wird der Bereich betäubt.

Während des Nadeleinstichs wird eine Spinalnadel in einem Winkel von etwa 15° nach kranial in den ausgewählten Zwischenwirbelraum eingeführt. Die Nadel durchdringt sorgfältig die anatomischen Schichten:

- Haut

- Subkutanes Gewebe

- Supraspinöse und Interspinöse Bänder

- Ligamentum flavum

- Dura mater und Arachnoidea mater

Beim Durchqueren dieser Schichten spürt der Arzt charakteristische “Pops”, insbesondere beim Durchdringen des Ligamentum flavum und der Dura mater, was ein wichtiges Feedback ist.

Die Entnahme des Liquors beginnt, sobald der Subarachnoidalraum erreicht ist. Der Mandrin wird entfernt und der Liquor in Auffangröhrchen gesammelt. Typischerweise werden vier Röhrchen gefüllt, jedes mit 2 bis 10 ml Liquor. Der Eröffnungsdruck wird mit einem Manometer gemessen.

Nach dem Eingriff wird die Nadel langsam entfernt und eine sterile Mullkompresse zur Druckausübung auf die Stelle gelegt. Die Einstichstelle wird mit einem sterilen Pflaster abgedeckt. Der Patient sollte nach dem Eingriff mindestens eine halbe Stunde flach liegen, um mögliche Kopfschmerzen zu minimieren.

Welche Risiken birgt eine Lumbalpunktion?

Eine Lumbalpunktion kann zu verschiedenen Komplikationen führen. Die häufigste davon ist der postpunktionelle Kopfschmerz (PDPH). Dieser Kopfschmerz tritt auf, wenn der intrakranielle Druck durch den Liquorverlust abnimmt und verschwindet in der Regel innerhalb weniger Tage. In einigen Fällen kann jedoch ein epiduraler Blut-Patch erforderlich sein. Lokalisierte Rückenschmerzen an der Einstichstelle sind ebenfalls ein häufiges Problem.

- PDPH: Verstärkt sich, wenn der Patient aufrecht ist, und bessert sich in liegender Position.

- Rückenschmerzen: Stehen im Zusammenhang mit dem Nadeleinstich und sind in der Regel vorübergehend.

Es gibt auch seltene, aber schwerwiegende Komplikationen. Blutungen im Spinalkanal können zu spinalen Hämatomen und schweren neurologischen Schäden führen. Solche Blutungen treten meist bei Patienten auf, die Antikoagulanzien einnehmen oder Blutungsstörungen haben.

- Blutung: Ein spinales Hämatom kann das Rückenmark komprimieren.

- Infektion: Risiko für Meningitis oder epidurale Abszesse.

- Nervenschäden: Wenn die Nadel eine Nervenwurzel berührt, kann dies zu radikulären Schmerzen führen.

Wenn während des Verfahrens nicht auf aseptische Techniken geachtet wird, kann es zu einer Infektion des Liquors kommen, die zu ernsthaften Infektionen wie Meningitis führt. Daher müssen während des Eingriffs strenge Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

- Hirnstammeinklemmung: Kann bei Patienten mit erhöhtem intrakraniellem Druck auftreten und tödlich sein.

- Arachnoiditis: Entzündung der Hirnhäute, die zu chronischen Schmerzen und Lähmungen führen kann.

- Pneumozephalus: Tritt auf, wenn während des Eingriffs Luft in den Liquor eindringt und kann verschiedene neurologische Symptome verursachen.

Wie wird die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit gesammelt?

Die Entnahme der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit ist ein sorgfältig geplantes Verfahren. Zunächst wird der Patient in Seitenlage oder sitzender Position gebracht, um die Zwischenräume der Lendenwirbel zu öffnen. Der Lendenbereich wird mit einer antiseptischen Lösung gereinigt, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Anschließend wird eine lokale Betäubung verabreicht, um Schmerzen an der Einstichstelle zu vermeiden. Während des Nadeleinstichs wird eine Spinalnadel zwischen den ausgewählten Lendenwirbeln in den Subarachnoidalraum eingeführt. Die Nadel durchquert dabei Schichten wie Haut, Unterhautgewebe, Muskeln und Bänder, um das Zielgebiet zu erreichen.

Während der Liquorentnahme:

- Beginnt die Sammlung des Liquors in einem sterilen Behälter, sobald die Nadel korrekt positioniert ist.

- Die entnommene Liquormenge variiert zwischen 1 und 10 ml, je nach den erforderlichen Tests.

- Manchmal wird ein Manometer verwendet, um den Liquordruck zu messen.

Nach ausreichender Flüssigkeitsentnahme wird die Nadel langsam entfernt. An der Einstichstelle wird ein steriler Verband angebracht, und der Patient wird gebeten, flach zu liegen, um Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen zu reduzieren.

In der Nachsorge wird der Patient auf mögliche Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen beobachtet. Es wird empfohlen, dass der Patient ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt und sich ausruht, um eventuelle Beschwerden zu lindern. Diese Schritte gewährleisten den erfolgreichen Abschluss der Liquorentnahme und legen den Fokus auf die Sicherheit und den Komfort des Patienten.

Wie diagnostiziert die Analyse der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit eine Meningitis?

Die Analyse der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit bei der Diagnose einer Meningitis umfasst verschiedene biochemische und mikrobiologische Tests. Zunächst wird eine Zellzählung durchgeführt, um festzustellen, ob die Meningitis bakteriell oder viral ist. Bei bakterieller Meningitis zeigt sich ein signifikanter Anstieg der weißen Blutkörperchen, insbesondere der Neutrophilen. Dies ist ein Hinweis auf die Reaktion des Körpers auf die Bakterien. Bei viraler Meningitis hingegen erhöht sich die Anzahl der Lymphozyten.

Zellzahl und Zelltyp:

- Bakterielle Meningitis: Vorherrschend ist ein Anstieg polymorphkerniger Neutrophilen.

- Virale Meningitis: Erhöhte Anzahl von Lymphozyten.

Die Proteinkonzentrationen variieren je nach Art der Meningitis. Bei bakterieller Meningitis steigen die Proteinwerte aufgrund der stärkeren Entzündung an. Bei viraler Meningitis können die Proteinwerte normal oder leicht erhöht sein.

Proteinwerte:

- Bakterielle Meningitis: Hohe Proteinwerte.

- Virale Meningitis: Normale oder leicht erhöhte Proteinwerte.

Die Glukosewerte helfen ebenfalls, zwischen bakterieller und viraler Meningitis zu unterscheiden. Bei bakterieller Meningitis sind die Glukosewerte niedrig, während sie bei viraler Meningitis in der Regel normal sind.

Glukosewerte:

- Bakterielle Meningitis: Niedrige Glukosewerte.

- Virale Meningitis: Normale oder nahezu normale Glukosewerte.

Abschließend werden Gram-Färbung und Kulturtests durchgeführt. Bei bakterieller Meningitis können Bakterien direkt durch Gram-Färbung sichtbar gemacht werden, und Kulturen können genau bestimmen, welche Bakterien verantwortlich sind. Zur Diagnose viraler Meningitis werden PCR-Tests verwendet, um virale DNA oder RNA im Liquor nachzuweisen.

Warum ist der Proteingehalt in der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit wichtig?

Die Proteinkonzentrationen im Liquor liefern wichtige Hinweise auf die Gesundheit und Störungen des zentralen Nervensystems. Diese Proteine geben Aufschluss über die Durchlässigkeit und Integrität der Blut-Hirn-Schranke. Insbesondere hohe Proteinwerte können auf das Vorhandensein verschiedener neurologischer Zustände hinweisen, darunter Meningitis, Multiple Sklerose und verschiedene Formen von Enzephalitis. Während Entzündungen kann die Blut-Hirn-Schranke beschädigt werden, was dazu führt, dass Blutproteine in den Liquor übertreten.

Auch bei neurodegenerativen Erkrankungen werden erhöhte Proteinwerte beobachtet. Bei der Alzheimer-Krankheit beispielsweise führt der Abbau neuronaler Strukturen zur Freisetzung von Proteinen in den Liquor. Dies ist ein wichtiger Marker bei der Diagnose dieser Krankheit.

In einigen Fällen zeigt sich das Gegenteil:

- Bei Zuständen wie Hydrozephalus sind die Proteinwerte verringert.

- Pathologien wie aquäduktale Stenose oder Pseudotumor cerebri sind mit niedrigen Proteinwerten verbunden und werden als Versuch interpretiert, das Volumen des Liquors und den intrakraniellen Druck zu reduzieren.

Eine detaillierte Analyse der Proteine kann zusätzliche Informationen liefern:

- Spezifische Proteine wie Albumin und Transthyretin spielen eine kritische Rolle bei der Aufrechterhaltung des notwendigen Milieus für die Funktionen des Nervensystems.

- Die relativen Konzentrationen dieser Proteine können auf das Vorhandensein bestimmter pathologischer Zustände hinweisen.

Girişimsel Radyoloji ve Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, 1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Londra’da girişimsel radyoloji ve onkoloji alanında eğitim aldı. İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde girişimsel radyoloji bölümünü kurdu ve 2020 yılında profesör oldu. Çok sayıda uluslararası ödül ve sertifikaya sahip olan Kılıçkesmez’in 150’den fazla bilimsel yayını bulunmakta ve 1500’den fazla atıf almıştır. Halen Medicana Ataköy Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

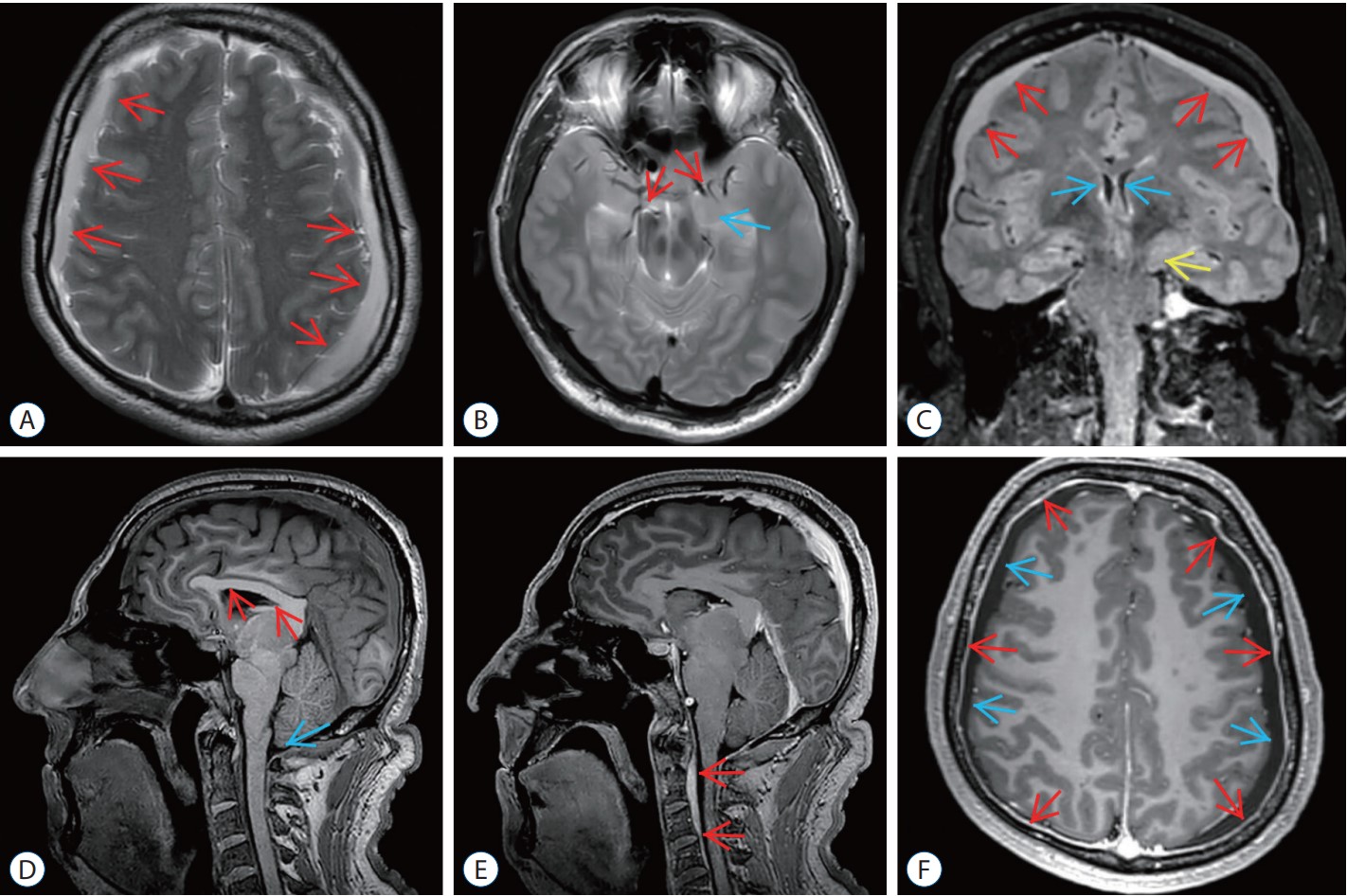

Fallbeispiele